齊藤〇美装オリジナルのタイヤワックス新発売。その名はタイヤワックス。

今回、齊藤○美装オリジナルのタイヤワックスを販売するまでには、かなり色々なタイヤワックスを使ってみました。

- 水性のもの

- 油性のもの

- タイヤを染料で染めるもの

色々なタイヤワックスを試してみました。

でもなかなかしっくり来る商品と巡り合わなかった。

これいいなと思った商品があっても、製造メーカーに掛け合ったら「業販してません」と断られたことも多数。。。

僕が要望するようなタイヤワックスは製造できませんと断られたこともありました。

足元見られてアホみたいな値段を吹っかけられたこともありました。

正直、タイヤワックスを扱うのは止めようかなとさえ思いました。

でもなんとか販売するに至りました。

諦めなければ何とかなるもんです。

- 少量でも伸びが良い

- べたつかない

- 汚れがしっかり落とせる

- タイヤ本来の美しさを引き出す自然なツヤ

僕がタイヤワックスに求める要件は簡潔に言えばこんな感じです。

シンプルなこの要求を満たすべく、高級シリコーンを飽和限界ギリギリまで配合しました。

そして僕がさらにこだわったのはスポンジです。

耐摩耗性、固さ、弾力、ヘタらなさ、ワックスの染み込み加減、、、タイヤワックスを塗る際にはもうこのスポンジが手放せないと思えるくらいのものです。

僕は自分のところで販売する商品は、、、

- 自分が使うもの

- 自分が欲しい物

であることはもちろん、、、

無いと僕が一番困るというくらいに気に入ったもの

でないと販売しないしさせないと考えています。

そしてマイティ3と同じく、

簡単で・楽しく・続けられる洗車

というコンセプトを踏襲しております。

目次

商品販売に至るまでに色々考えたこと

水性にすべきか、油性にすべきか。

油性タイヤワックスは、希釈や汚れ落としのために有機溶剤が相当入っています。

消防法的にも、航空便で送るにも、危険物扱いされてしまいます。

最近は危険物を発送することが年々厳しくなっていっているように感じます。

適切に扱えば、油性は汚れもすごく落ちますし、ツヤ感の良さや持ちが良いことも多かったです。

水性タイヤワックスは、既存のタイヤワックスに感じていた不満にも書いてある通り、性能がいまいちボケているものが多かったというのが率直な感想です。(僕の使用用途においては、、、ってことですよ。市販品をディスっているわけではありません。)

自分が使うだけのものであれば油性という選択肢もありだと思っていたのですが、お客さんが手軽に扱えるという要素にも欲が出たため、最終的には水性を選択しました。

また耐久性が良くても、乾燥や硬化に何時間も何日も掛かるようなものは最初から選択肢から除外しました。それは、僕に洗車を依頼する方は日常的にクルマを使用していることが非常に多く、それに制限を掛けるようなことは出来ないからです。

また僕のところでワックスを購入されている方も、簡単で楽しく続けられる洗車というコンセプトを気に入ってくれていることが多いため、というのも理由です。

原材料について僕には特別な専門知識がある訳ではありませんが、主成分であるシリコーンはもともと油性です。

それをそのまま油性として使用するのか、それとも界面活性剤のチカラで水に溶けるようにして(エマルジョンと言います)水性として使用するのか、ということだけです。

水で薄める分、シリコーンの持つ効能も薄まってはいます。

とはいえ、水に溶かしているからこそ様々な効能効果を持つ添加剤を溶け込ませやすいというメリットもあります。

良いとこ取りしたかったので、水性にする際のシリコーン濃度を40%弱の飽和限界ギリギリまで配合した訳です。

ちなみに、一般的に販売されているタイヤワックスは10%強の濃度であると聞いたことがあります。つまりほとんど水ってことです。(間違えていたらゴメンナサイ)

エマルジョンって何?

僕は昔、少しだけエネルギー関係の仕事をしていたので「エマルジョン」という言葉はなじみがあったので意味は知っていましたが、一般的に売られている水性のタイヤワックスにもときおり「エマルジョン」という言葉が使われていることに気付きました。

エマルジョンって何かというと、ひと言で言い表すと乳化です。

水性のタイヤワックスで言うと、水とシリコーンは混ぜても分離してしまうので界面活性剤を使って混ぜても分離しないようにしていることをエマルジョンと言います。

またエマルジョンの中でも水の量が多いのか、油の量が多いのかによって言い方が変わります。

- 水の量が多いエマルジョン・・・O/Wエマルジョン(オイルインウォーターエマルジョン)

- 油の量が多いエマルジョン・・・W/Oエマルジョン(ウォーターインオイルエマルジョン)

市販の水性タイヤワックスではO/Wエマルジョンと表記されているものが一般的です。

ただ一つ、僕が気になったことはO/Wエマルジョンを売り文句のように使っている商品があったことです。

水とシリコーンを混ぜた時に分離しないように界面活性剤を入れてエマルジョン化せざるを得ない訳ですので、タイヤワックスに関しては水性=エマルジョンと言っても間違いではありません。(シリコーンはもともと油性であるため)

専門用語を使ってもっともらしく見せているだけのように見えました。

ちなみに僕が販売しているタイヤワックスもO/Wエマルジョンです。

約4割弱のシリコーン配合なので、分類すればそうなります。

逆にW/Oエマルジョン(シリコーンの方が水より配合量が多い)の水性タイヤワックスなんて見たことはありません。あるんでしょうか。。。

ちなみに油性タイヤワックスでは有機溶剤がかなりの量入っていますが、これはエマルジョンではなく希釈になると思います。

既存のタイヤワックスに感じていた不満

僕が既存のタイヤワックスに感じていた不満は5つあります。

既存のタイヤワックスで用を成すのであれば、わざわざオリジナルで作る必要はなかったですけどね。

汚れがちゃんと落ちにくい

これは油性よりも水性のタイヤワックスに言える不満点です。

油性は有機溶剤がかなりの割合で配合されているため汚れ落ちは抜群ですが、臭いんですよね。。。

一方、水性のタイヤワックスはというと、キレイに仕上げたと思ってもあとで見てみると白くボケていることがあるのは、汚れがちゃんと落ちていないからだと思います。

シリコーンは塗ってさえあれば汚れが落ちていなくても、見た目的には汚れを隠蔽してしまう効果があります。

良くも悪くもあるこの特徴を生かすには、あまり労せず汚れを落とせる必要があります。

汚れを拾いやすい

これも施工方法にかなり依存していることではありますが、油性であれ水性であれ厚塗りすれば汚れを拾いやすくなります。

乾くのが遅くなればなるほど表面が濡れている時間が長い訳ですので、そのタイミングで走り出せば地面の汚れを回収しているのと同じことになります。

ハンドクリームを想像してもらえばよく分かります。

汚れを拾いにくくするには、さっさと乾いてサラッと仕上がる必要があります。

施工した直後としばらく時間を置いた時のツヤ感に違いがあり過ぎる

僕は出張洗車という形で洗車サービスを提供しているんですが、洗車を終えて納車した時の状態がなるべく続いてほしいと考えています。

↓

このように短時間で急速に変化されては困るんです。

ツヤ感には人それぞれの好みがあるとはいえ、ギラギラならギラギラのまま、落ち着いたツヤ感なら落ち着いたツヤ感のまま、施工直後からそれがなるべく長く維持されるタイヤワックスを僕は欲しかったんです。

キレイに仕上げたと思っても、たった数分後に白くボケる

タイヤワックスを施工したときはキレイに仕上がったと思っても、数分後見てみると白っぽくくすんでボケたようになっていることがあります。

これは特に水性のタイヤワックスで起きやすいです。

さきほど汚れが落ちにくいという不満点でお話しした通り、多分ちゃんと汚れが落ちていないんじゃないかと思います。

僕が前に取り扱っていたタイヤワックスでもこれがよく発生していました。

それを補うために色合わせというテクニックを駆使していましたが、悪く言えばそれは取り切れていない汚れを隠蔽する誤魔化しになりがちでした。

タイヤワックスの成分であるシリコーンは、汚れが落ちていなくても汚れを隠蔽する能力があるからです。それを引き出すのが色合わせという訳です。

この写真は、毎回しっかり汚れを落とさず色合わせで誤魔化し続けた慣れの果てです。(ぱっと見は黒く仕上がっているように見えますが。。。)

その場での見た目が良ければそれで良しというのなら異論はありませんが、そのやり方で施工し続けていくとタイヤ表面に汚れとタイヤワックスの混じったガム質のベタベタ汚れが蓄積されます。

この写真のタイヤには、見る人が見れば分かってしまうガム質のベタベタ汚れのせいで、タオルの毛羽はたくさん付いているし、エンボス文字周りにも沢山汚れが蓄積してしまっていてネッチョネチョです。

- 汚れを落とし切れていない→色合わせで誤魔化す

- 白くボケやすくなっていく→それでも色合わせで誤魔化す

- タイヤ表面がベタベタのネチョネチョ→色合わせではもう誤魔化し切れない

毎回ちゃんと汚れを落とさずに色合わせで誤魔化し続けるとこのような経緯をたどります。

油汚れ特有の変なギラツキが出て見た目に悪いのもそうですが、お客さんが不意にタイヤに触れてしまった場合は衣服などを汚してしまいます。

汚れをしっかり落としたうえで、表面を整える意味で色合わせというテクニックを使うのが本来のあるべき姿だと思いました。

ちなみに色合わせというテクニックは簡単に言えば「そーっと撫でる」ことです。

ホイール拭き上げ中に使用しているタオルがタイヤにちょっと触れただけで、タイヤの仕上がりが台無しになる

僕の施工手順は、タイヤを先に仕上げてからホイールに取り掛かるんですが、ホイールを拭き上げているときに使用しているタオルがわずかですがタイヤに触れてしまうことがあります。

その触れたところのツヤが引けて美観を損なってしまうことがあり、再度タイヤワックスを塗って対処してきました。

それが二度手間を喰って面倒くさいというのがあります。

また一度仕上げたところをもう一度触るというのは、効率の面でも精神の面でも良くありません。

タイヤワックスはタイヤに悪い?タイヤのひび割れや耐久性について

タイヤワックスがタイヤに悪いという説があるようです。

僕自身もお客さんから「スプレー式の油性タイヤワックスを使い続けていたらタイヤがひび割れた」なんて話しを聞いたことがあります。

実はタイヤメーカーはタイヤワックスの使用をあまり推奨していません。

ブリジストン Q&Aタイヤの美化剤、つやだし剤は使ったほうがいいの?

グッドイヤー タイヤの保管ポイント6 タイヤを過剰に清掃しない!

でもこれは当たり前の話しです。

なぜなら他社の製品については、何の保証も出来ないからです。

そう言わざるを得ないということですね。

そんな中、B社は自社ブランドのタイヤワックス売ってますけどね。(ちょっと矛盾してないか?これが建前と本音というやつだなと思いました。)

タイヤの中にはタイヤ自体を保護する油分が含まれています。

これが時間経過とともに滲み出てきます。

タイヤに余計なことをするなという説は、この油分がタイヤを保護するのだからそのままにしておけということらしいです。

洗うのなら水のみで行うと聞きました。

美観を維持する上で水洗いしか出来ないのは厳しいものがあるな、というのが僕の正直な感想です。

色々なタイヤワックスを使ってきた経験から思うのは、、、

- タイヤについた汚れ落としを有機溶剤に頼り切ったタイヤワックスの使用

- 不必要な厚塗りを繰り返す施工方法

この2つが組み合わさるとタイヤ内部の油分を必要以上に抜くことになると思います。

とはいえ、、、

よほどの低走行でない限り、タイヤがひび割れてしまう前にタイヤの山が無くなって交換時期に来るんじゃないかなぁと僕は思っています。

そもそもタイヤは、クルマ唯一の接地部分という超大事な部品です。

タイヤワックスが相当にマズイ物であれば、とうの昔に法律で規制されるはずです。

それがないということは、そういうことではないかとも思います。

あとタイヤメーカーさんが高品質なタイヤを作ろうとする努力のたまものでもあると思います。

ベタベタ・ネチョネチョに汚れてしまったタイヤを一発リセットする方法

僕が洗車の仕事をはじめる前なので、今から2年以上前だったと思います。

YOUTUBERのvwfixlifeさんという方が「激泡ガラスクリーナー」を使ってタイヤやホイールをキレイにされている動画を見た覚えがあります。

ベタベタ・ネチョネチョするまで積もり積もった汚れも比較的簡単に落とせます。

色々な方がこの方法を紹介していますが、僕の知る限りvwfixlifeさんが一番最初の情報源だと思います。

このような有益な情報を公開して下さったvwfixlifeさん、ありがとうございます。

この商品、1本300円位でホームセンターや薬局などで手に入るというのがいいですね。

僕的にはこの方法は水で洗い流す必要が出てくるため、出張洗車の仕事では使いたくても使えません。

でもタイヤやホイールを水で流せる環境を持っているのであれば、頑固な汚れはこの方法でリセットしてしまうのも一つの手です。

ちなみにこの方法が使えない環境下でベタベタ・ネチョネチョするまで積もり積もった汚れを取り除くにはどうしたら良いかと言ったら、、、

タイヤワックスを少量付けたりしながらタオルで根気強く擦り落としてます。

タイヤ4本をやるとかなり疲れます。

商品仕様を決めた背景

シャンプーで洗って汚れをしっかり落とした後に艶出し保護を目的にタイヤワックスを塗っている方にとっては、タイヤワックスはツヤ感で好きなものを選べばいいんじゃないか?という意見もごもっともだと思います。

僕がタイヤワックスにここまでシビアになるのには理由があります。

それは僕がタイヤワックスを出張洗車という仕事で使っていることと密接に関係があります。

出張洗車は、お客さんが普段クルマを駐車しているところに僕が赴いて、クルマを移動せずその場で洗車するというサービスです。

その駐車場所には、水道設備がない、またはあっても使えないという場所(マンションの地下駐車場、月極め駐車場など)も多くあります。

ショールームの中での洗車を求められることもあります。当然水をこぼす訳にはいきません。

また水を掛けないで洗車して欲しいという要望もあります。

これは旧車や雨天未使用車であることが多いです。

ある意味では非常にシビアな環境下で洗車することを求められているのが僕が仕事にしている出張洗車の背景です。

当然、タイヤやホイールも水を掛けずに汚れを落とし、なるべくキズを入れずに仕上げる必要がある訳です。

施工方法をどうするのかという部分の追求は当然として、それに伴ってタイヤワックスに求める要件と施工方法との相性も関係してきます。

チカラを掛けて擦らないと汚れが落ちないのでは、疲れて嫌になったり、雑になりかねません。

洗車あるあるだと思いますが、

クルマを購入したころは洗車を頑張れても、時間が経つにつれて「またあの面倒な思いをして洗車するのか・・・」という感情に支配され、洗車そのものが嫌になり辞めてしまうということです。

そして「このクルマも古くなったしこんなもんだろう・・・」という感じに落ち着いてしまいます。

楽しいと感じる範囲で洗車に取り組み、そのわずかな労力に見合わないキレイさが保たれる。

僕は仕事で洗車とかかわっていますが、仕事であろうと趣味であろうと楽しくないと続きません。

そんな背景とコンセプトを以って作ったタイヤワックスです。

みなさんにも楽しく便利に使っていただけると思っています。

でも今使っているタイヤワックスに不満がないのなら、無理に変える必要もないと思います。

気に入ったものを使いましょう。

商品の名前について

色々考えて候補を56個あげたんですが、どれもイマイチしっくりこない。

結局どのような名前を付けても僕は「タイヤワックス」と呼んでしまいそうなので、

と思い、そう名付けました。

僕にはネーミングセンスは備わってはいないようです。

どのタイヤワックスを選べばいいのか分からなくなっちゃっている人へ

色々な商品をとっかえひっかえしている人が好きでとっかえひっかえしているわけではないと思います。

「コレダ!という商品に行き当たりたい!!」

というのが本音だと思います。

耳障りの良い宣伝文句に心くすぐられては、YOUTUBEで施工の様子や仕上がりを見つけては、「次こそは・・・」と新しい商品の購入を繰り返している方。

少し使っただけの、下手すると未開封のケミカル剤が山になっていませんか。

子供の頃の遠足と同じく、買うまでのプロセスが一番楽しいだけになってませんか?

「まだ使い切ってもいないのに何で新しいものを買うの?」と奥さんに言われたら、苦笑いするしかないのは悔しくないですか。

なぜ買ったのか、その気持ち、僕にはよく分かります。

家族に見つからないように、買ったものを隠している人さえいます。

悪いことしているわけではないのになんか情けなくなってきませんか。

好きでそうしているのなら僕は止めませんが、そうでないのなら、、、

手持ちのタイヤワックスの一つを徹底的に使いこなせるようにしてみてください。

どのようなタイヤワックスを選ぶのか、それも大事だと思います。

ですが、、、どのように扱うのか、ここにある程度の基準がない中で商品だけとっかえひっかえしても泥沼にハマるだけだと思います。

- どの点が良いと感じるのか

- どういう点にストレスを感じるのか

- なぜそのように施工しているのか意味を考えてみる

- 商品の特性を活かした施工にするにはどうしたら良いか考えてみる

同じ考え方で取り組んでいても、いつまで経っても答えなんて出ません。

同じことを繰り返しながら、違う結果を望むこと、それを狂気という。

Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.

ドイツの理論物理学者 アルベルト・アインシュタイン

Albert Einstein

かの有名なアインシュタインもこのようなことを仰っています。

もう一つ言いたいのは、万人に共通する絶対的な答えなんてそうそうありません。

最終的には好みで選べばいいんです。

なぜならタイヤワックスにしろなんにしろ、人間を満足させるために存在していますので。

とにかく安いタイヤワックスをお探しのあなたへ

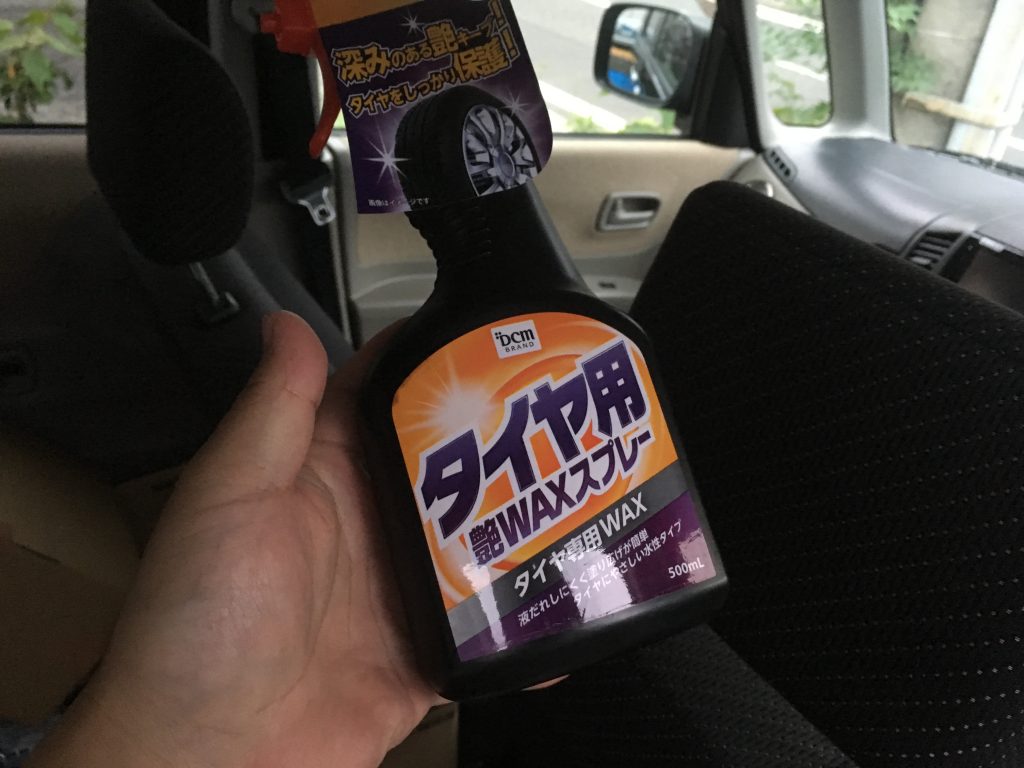

ホームセンターに売っている400円くらいで500mlのものがあるので、とにかく安いタイヤワックスが欲しい人はそれが良いと思います。

僕が住む静岡県静岡市のホームセンターで言えば、DCMブランドを扱うカーマやカインズホームなんかでこのような格安タイヤワックスの扱いがあるのを確認しています。

このタイヤワックスはトラックやバスのドライバーさんの間で安くてたっぷり使えて良いと好評なのだそうです。

このことを教えてくれたトラックドライバーのMさん、ありがとう。

トラックやバスなどは、タイヤは大きくて施工面積も広いし、本数も4本以上あることもありますからどうしてもコスパ重視になるのは当然です。

それかケミカルメーカー各社が18リットルの大容量を販売していたりしますので、そうしたサイズで購入すれば割安となります。

軽く調べたら18リットルで6000円くらいのものがありました。

僕のような弱小個人は、巨大資本の戦略を真似することは出来ません。

弱小個人はよりニッチを攻めていくのみ。

齊藤〇美装オリジナルのタイヤワックスについて

今使っているタイヤワックスに何の不満もないのであればいちいち変える必要はありません。

既存のタイヤワックスに感じていた不満に書いたような不満があったり、僕が求めてきたような市販品にはないより高みを目指したいというのなら、一度試してみたらどうでしょうか。

あと先に言っておきますが、齊藤○美装オリジナルのワックスであるマイティ3のような、劇的に分かりやすいものではありません。(人にもよると思いますが)

マイティ3の時のようなインパクトが無かったとか言わないように。笑

タイヤワックスのご紹介

容量は350mlです。

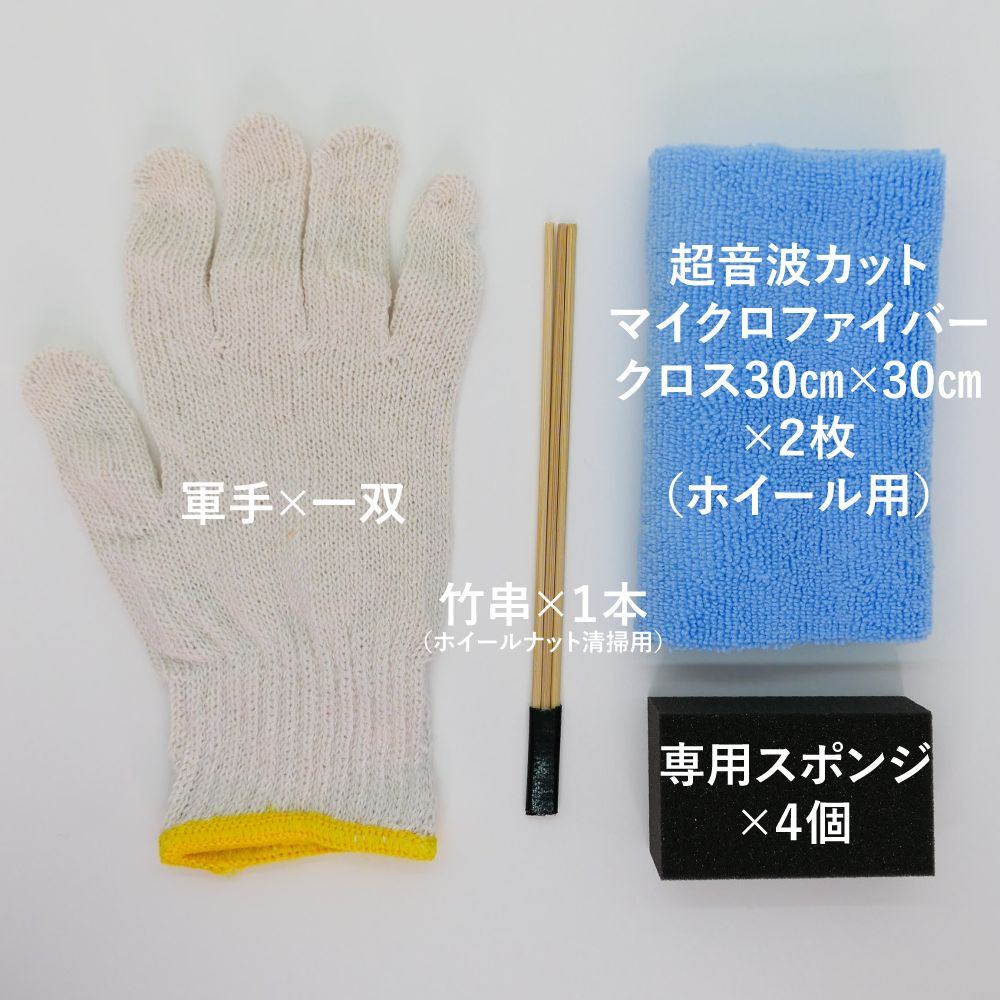

付属品全部を並べたらゴチャゴチャしちゃって写し切れなかったので一個ずつしかお見せしていませんが、、、

- 軍手×1双

- ファイバークロス×2枚

- 専用スポンジ×4個

- 竹串×1本

が付属します。

あとタイヤワックスはスプレーボトルに最初から充填されているのではなく、詰替えパックでお届けしています。

ボトルにはじめから充填しておけばいいじゃん、と言われそうですが、人によってはコスパを求めて希釈して使いたいという要望もあるかと思いこのようにしました。

開け口の首部分に当たる固いところを持って開けます。

なみなみ入れてあるのでこぼさないようご注意ください。

価格は3,000円(税抜)です。

詰替えタイプのご紹介

詰替え専用として付属品も一切省いて価格を抑えたバージョンです。

容量は350mlです。

2回目以降のご注文の場合はこちらをどうぞ。

価格は2,000円(税抜)です。

さらなるコスパ(質より量)を求める方へ

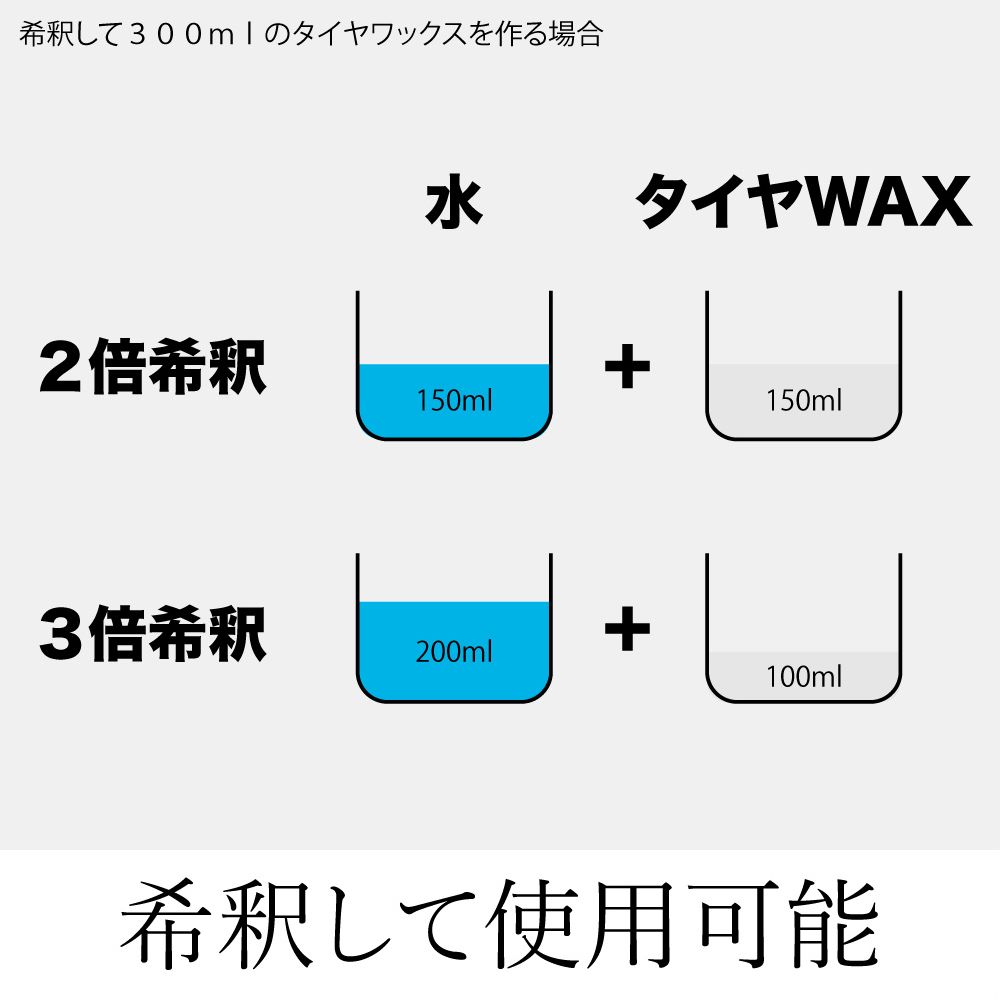

僕は原液そのままで使っていますが、コスパを求める方は3倍まで希釈可能です。

希釈は水道水でOKです。

希釈して300mlのタイヤワックスを作る場合をご説明します。

3倍希釈にしたければ、、、タイヤワックス100mlに対して水200mlを混ぜて希釈することです。300ml(3倍希釈)のタイヤワックスが出来上がります。

2倍希釈にしたければ、、、タイヤワックス150mlに対して水150mlを混ぜて希釈することです。300ml(2倍希釈)のタイヤワックスが出来上がります。

またボトルやスプレーガンをプロ仕様の高耐久性のものですので壊れるまで使えます。

次回購入時は詰替えタイプでさらにコストを抑えられます。

スプレーガンのノズル調整方法

付属のスプレーガンは世界的に有名なキャニヨン株式会社の製品を使っています。

市販されているスプレーガンをいろいろと使ってきましたが、このメーカーのものが一番霧が細かくて耐久性に優れていると感じます。

見えないところの作りが非常にしっかりしていると感じます。

100均一では(価格的な意味で)絶対に販売できないプロ仕様のスプレーガンです。

ホームセンターでスプレーガンとボトルを購入しようと思ったら、たぶん千円近くすると思います。

商品が届きましたらスプレーガンのノズルを調整しましょう。

強くにぎり込むと噴霧、ゆっくり握り込むと噴射となる調整が僕のオススメです。

出荷時は液漏れが起きないように完全に締め込んであります。

ノズルを緩める際にどれだけ緩めたか分からなくなりやすいので、印を付けておくと便利です。

一番締め込んだ状態から7/8周ほど緩めてください。

スプレーガンの個体差によって、多少の調整誤差はあると思います。

その辺を踏まえて調整してみてください。

どのくらい緩めたか分からなくなってしまった場合は、一度完全に締め込んでから緩め直してください。

一度調整したら僕はそのままの状態で保管していますが、それで問題が起きたことはありません。

マイクロファイバークロスのこだわり

マイクロファイバークロスってカー用品店に行けば色々なものがたくさん売っています。

生地そのものの厚みや織り方も様々ですが、端っこの縫製は「かがり糸」と呼ばれるものがほとんどです。

実際にカー用品店や工具屋さん、ホームセンターにも探しに行きましたが、全てかがり糸のものしか置いてなく超音波カットのものは一つも置いてありませんでした。

これが「かがり糸」と言われる切れ端の縫製方法です。

マイティ3に付属しているマイクロファイバークロスもこのタイプです。

でもタイヤワックスに付属しているマイクロファイバークロスはこのかがり糸のものではなく、超音波カットしてほつれ無くしたものを採用しました。

写真左はマイクロファイバークロスをハサミでカットしたもの。

写真右はタイヤワックス購入時に付属する「超音波カット」したもの。

ハサミでカットしたらこんなふうにバサバサになりますが、超音波の熱でカットすると断面がほつれなくなります。

なぜかがり糸ではなく超音波カットの仕様を採用したかというと、、、

かがり糸の部分は結構固いんです。

その部分を使わなければ済む、、、と言えばそうなんですが、ボディと違ってホイールは形状が複雑なので、キレイに折り畳んで柔らかい部分だけを使用していけるとは限らないからです。

ボディに使用するマイティ3付属品のマイクロファイバークロスがかがり糸の仕様なのは、柔らかい部分だけ使用した拭き上げが容易だからです。

タイヤワックスをテスト使用しているときは当初かがり糸のマイクロファイバークロスだったんですが、ホイールの細かい隙間をマイクロファイバークロスで拭くときにかがり糸の固い部分が邪魔で非常にやりずらく感じました。

だから端まで柔らかい超音波カットにしたわけです。

あとあまり大きなサイズでホイールを拭き上げていると、マイクロファイバークロスがタイヤや地面に触れてあまり宜しくありませんでした。

- せっかく仕上げたタイヤの表面を荒らす

- 地面に落ちているゴミを拾ってしまう

20㎝だとちょっと小さいし、30㎝だとちょっと大きい。

本当は25㎝くらいが一番丁度良かったんですが、サイズ展開がなかったので30㎝にしました。

(程度の差はあれど)キズになる・ならないの一番の原因は「砂などが乗っている状態で擦る」だと僕は思います。

なるべくキズを増やさないためにも、基本的にはキレイに畳んでふんわり厚みを持たせて使用してください。

そのためにマイクロファイバークロスの中でも柔らかくてフカフカした生地を選びました。

それに加え、大して擦らず汚れを拾うというマイクロファイバーが持つ機能が非常に有用だと思います。

そんなわけで少しコスト増になりましたが、奮発して超音波カットのマイクロファイバークロスを付属させたわけです。

マイティ3に付属しているものよりタイヤワックスに付属しているものの方が実は高くなっちゃいました。。。しかも2枚。。。

それも僕自身が洗車する上で必要だと感じてチョイスした、実際に僕が使っているものを皆さんにお届けするというのが僕が扱う商品のコンセプトでもあるからです。

施工方法

基本的な施工方法は3つあります。

- 霧状に噴霧してスポンジで擦る方法

- 直線的に噴射してスポンジで擦る方法

- スポンジに少量ずつ付けてスポンジで擦る方法

特にオススメなのは③のスポンジに少量ずつ付けてスポンジで擦る方法です。

タイヤワックスを霧状に噴きつけると、関係のないクルマにミストが付着し汚してしまう恐れがあります。風向きによってはミストが目に入り、非常に沁みます。(経験談)

直線的に噴射するやり方は、上手に狙いを定められる人はいいんですが余計なところに掛けてしまいがちです。

霧状に噴霧する方法も直線的に噴射する方法のどちらも、消費量は多くなりがちです。

タイヤ一本につきおおよそ2~3mlほどは消費します。

スポンジに少量ずつ付けてスポンジで擦る方法を僕が一番オススメするのは、

- 余計なところに付着させずに済む

- 周りに駐車されているクルマを汚さずに済む

- 目に入ったり吸い込んだりする心配がなくなる

- 消費量を極限まで減らせる(タイヤ一本につき1ml程度)

という理由からです。

と言っても施工方法は各人の自由です。

タイヤバフで効率よく施工するのも、タイヤワックスの噴霧だけで済ませるのも、納得のいくように施工してください。

- 汚れている場合は付属のスポンジでよく擦ってあげる

- 出来る限り薄く塗ってあげる

この点さえ押さえていれば、タイヤワックスの能力を最大限生かすことが出来ると思います。

厚塗りしたから長持ちするのかといったら、使った量と必ずしも比例することはないと思います。

少なくとも汚れなくなるなんてことはあり得ません。(これはどんなケミカル剤にも言える話だと思います。)

汚れるものは汚れます。

それだけ外を走るクルマは過酷な状況下に置かれているとご理解ください。

あと、高速道路走行中にタイヤに掛かる遠心力でタイヤワックスが塗装面などに飛ぶという現象が起きている場合、単純に厚塗りし過ぎです。

僕はこの現象になったことが一度もありません。

お化粧と同じく、適量が一番です。

付属品にある竹串の使い方

竹串はマイクロファイバータオルを巻き付けて、ホイールナットの溝を掃除するのに便利です。

チカラを掛け過ぎると、、、

- 竹串が折れる

- 余計なキズを入れかねない

- 人間が疲れるだけ

なのでグリグリチカラを入れずに施工してください。

必ずスッスッスッとチカラを入れずに施工できる加減があります。

ちなみにこの竹串、僕の手作りです。

海外ドラマなどを横目に見ながら、毎日少しずつ作り溜めています。

多少の手作り感があるのはお許しください。

ご要望があれば作り方の動画を出そうと思います。

スゴク簡単です。

- 竹串を3本用意する。

- 竹串3本を並べ、端っこ1cmくらいに木工用ボンドを塗る。

- 半乾きになってきたらガムテープ(布テープ)を巻き付ける。

- ガムテープの端から飛び出てきた木工用ボンドを拭う。

- 竹串の尖ったところをニッパで切り落とす。

- 木工用ボンドが固まったら出来上がり。

ホイールによってはナット部分が非常に狭いものがあって付属の竹串だと少し太くて入らないということもありますし、チカラの加減を間違えて折っちゃったという人は挑戦してみてください。

竹串だけを購入する、というのも送料が掛かってお金もったいないですから。

タイヤワックスが塗装についてしまった場合

普通はこんな風にボディにタイヤワックスを垂らしてしまうことはないとは思いますが、2滴ほどわざと垂らしてみました。

めっちゃくちゃ安く売っていたファイバークロスで試しに拭いてみます。

拭き取る能力が低いのか、タイヤワックスがただ伸びて広がっただけでした。

霧状に飛んだ僅かなタイヤワックスだったらこのファイバークロスでも拭き取ることは可能ではあります。

別商品であるマイティ3に付属しているファイバークロスで拭き取ってみます。

マイティ3に付属しているファイバークロスでただ拭き取っただけですが、ご覧のようにムラを残さず拭き取れました。

軽く2~3拭きしただけです。

それかマイティ3を塗って拭き取ればキレイに仕上がります。

余計なところに付着した場合にちゃんと対処が出来ることを知っていると安心して使っていただけると思います。

施工動画

施工動画

文章の説明よりも動画で見た方が分かりやすいです。

ビフォーアフターの比較と経過

施工前

約半年以上洗車せず、大切に熟成されたタイヤホイール。

タイヤの汚れもそうですが、ホイールにブレーキダストがかなり付着しています。

実はこの時のために洗車せずにいました。

決して面倒くさくて放置していたわけではありません。念のため。

施工直後

ホイール部分はブレーキダストがかなり固着していたため、マイティ3と歯ブラシを使って落としています。

未塗装のアルミの鋳造ホイールだから歯ブラシで擦りましたが、塗装されているものを歯ブラシで擦るのは止めた方が良いと思います。

キズだらけになってツヤ感が無くなると思いますので。

僕がよくやるパターンは、最初は気合を入れてマイティ3でガッツリキレイにして保護膜も載せておいて、その後はタイヤワックスだけでホイールもキレイにしていくやり方です。

ただあまり根を詰めると次の洗車が嫌になりかねないので、ほどほどにして次に持ち越すというのもアリだと思います。

あと、どのような場合においても僕はタイヤワックスは原液で使用しています。

ケチケチ使いが染みついているとはいえ、そのものを薄めて使うというのには抵抗があるからです。

量はケチっても質はケチりたくないという考え方です。

ちなみに今回の施工に使用した量は2mlです。

これだけ汚れていても2mlしか使用していませんので、次回施工時は1mlで施工できます。

施工後の経過

青空駐車での環境下で、一日に10km程度の走行をしている僕のクルマのタイヤが施工後どのように変化していくのか、しばらくその経過をたどっていきたいと思います。

最終的には再施工してどのように仕上がるのかもお届けします。

1日経過

助手席側のタイヤです。

雨に降られましたが、タイヤワックスが流れてみすぼらしくなることはありませんでした。

2日経過

助手席側のタイヤです。

夜通し雨が降り結構濡らされましたが、ご覧の通りです。

3日経過

助手席側のタイヤです。

昨日からずっと雨が降っているので段々と不安になってきましたが、まだビクともしていません。

4日経過

助手席側のタイヤです。

ここ二日ほどは雨が降り続けていましたが、今朝やっと雨が上がりました。まだ曇り空ではありますが。

微妙に黒さが飛んだような気はしますが、昨日は雨の中けっこう走り回ったので仕方ない気もします。

でも部分的に色が飛んじゃうような落ち方は全然していません。

運転席側のタイヤです。

雨のかかり方が違ったのか、運転席側のタイヤはまだ黒々していました。(助手席側のタイヤと同日に施工しています。)

こちらの方が駐車の向き的に直射日光が当たりやすいので黒さが早く飛んでしまうと思っていたんですが。。。

擦った覚えはないのですが、擦れた跡がありました。

汚れが付かなくなるわけではありませんので、使えば使っただけ汚れはします。

「汚れが付きにくい」という謳い文句の様々な商品(コーティングやワックス)がありますが、

- 洗車しなくても美観を維持できるという誤解を与えかねない

- どのようなものも結局汚れはする

と僕は思うので、洗車をすることを前提に「汚れが落としやすい」というのが適切な表現だと考えています。

また、耐久性○ヶ月という表現にも気を付けなければなりません。

今回僕がタイヤワックスの経過をお見せしていますが、これもあくまで僕の環境下での話しです。

環境が違えばもっと持つ場合も、もっと持たない場合も考えられます。

さらには施工の仕方によっても変わります。

だから僕は自分が販売する商品に「〇ヶ月持つ」というような耐久性の表示は一度も行ったことはありません。

実体験として僕の環境下において洗車のしやすさが〇ヶ月持ちましたよ、というお話しは口頭でしているに留めています。

単純に期間を示すだけでは誤解を与えるだけになるからです。

自らの手で洗車をしている人は、このことに気付いています。

だから聞こえの良い宣伝ほど警戒され信用されなくなっているんだと思います。

5日経過

助手席側のタイヤです。光の加減で昨日より黒くなったように見えますが、一切手を触れてはいませんよ。

運転席側のタイヤです。

6日経過

助手席側です。

運転席側です。

7日経過

助手席側です。

運転席側です。

朝撮影したんですが、夜の内からずっと雨が降っていたようで、予報では夕方まで降り続けるようです。

なんか雨ばっかりの検証になってしまったなぁ。

8日経過

助手席側です。

運転席側です。

昨日は一日中雨が降った上に結構な降りの強さでした。

地面がまだ濡れているので夜にも降ったんだと思います。

今回の検証ではやたらと雨に降られてしまいました。

タイヤワックスを塗った当初に比べたら黒さが引けてきてはいますが、部分的に色が飛んでしまうようなことにはなっていません。

時間が経っても徐々に黒さが引けていくだけというのは僕が求めていたものですので、期待通りの結果になって良かったです。

元からして施工はそれほど大変ではありませんでしたが、再施工がどれだけ簡単に済むか、楽しみだなと思います。

9日経過

助手席側です。

運転席側です。

10日経過

助手席側です。

運転席側です。

11日経過

助手席側です。

運転席側です。

12日経過

助手席側です。

運転席側です。

13日経過

助手席側です。

運転席側です。

14日経過

助手席側です。

黒さが云々というよりも、だんだんと汚れが目立ってきました。

今まで色々なスパンで洗車をしてきましたが、付着した汚れが固着し始めるのが2週間くらいだと感じます。(特に塗装面でそう感じます)

クルマの部品の中で唯一地面に接していることもあり、汚れないようにするというのは不可能です。

このクルマが青空駐車だということもありますが、いつもキレイにしていたかったら汚れの固着という視点からも上記写真での汚れ具合を見ても、2週間くらいで再施工するのが良いように思います。

運転席側です。

15日経過

この日、タイヤが汚れてきたので再施工しようと思ったんですが、そう思う日に限って来客や問い合わせが重なり、そして疲れたので仮眠を取ったら外が暗くなっていました。

とりあえずいつも通り、朝に写真は撮っていたのでそれをアップします。

助手席側です。

運転席側です。

再施工

タイヤが汚れてきたので再施工しました。

助手席側です。

運転席側です。

光の塩梅からか、運転席側のタイヤの方がキレイに仕上がったように見える。どちらも同じ施工方法なんですが。。。

あと種類にもよりますが他社商品のタイヤワックスで僕のやっている施工方法を真似ると、ホイールが油を塗ったみたいにギラついたりします。

今回、タイヤホイール一本仕上げるのに使用したタイヤワックスの量は、約1.5ml程度でした。

タイヤだけなら0.5mlくらいです。ホイールに1mlという感じです。

僕が販売するタイヤワックスは高いと思うかもしれませんが、

- 一度に使用する量が非常に少量で済む

- 吹き付けてたっぷり使用したい人は2~3倍希釈して使用することも可能

ということなので、僕は逆にコスパが良いと思います。

コスパのみ追求するのなら、さきほど紹介した商品を選ばれるのが良いと思います。

なんでそんな少量で施工できるのかという点や、ホイールのキズを最小限にタイヤと一緒に施工する方法などは近々YOUTUBEでやり方を公開しようと思います。

当然、いつものように水は一滴も使用しないやり方です。

僕は仕事柄、水を掛ける洗車というのが出来ない、、、というのは知っている人は知っていると思いますが、詳しい理由を知りたい方はこちらをクリックしてください。

これにてタイヤワックスの検証はひと段落とさせて頂きます。

他のクルマでの経過

運転席側の前タイヤ

タイヤワックス施工してから2週間経過

タイヤワックス施工直後

このクルマは2週間に1回洗車していて、タイヤワックス施工は4回目くらいだったと思います。

ホイールもタイヤワックスで仕上げてありますが、指で触ってもベタ付いたり指の跡が付いたり油っぽくギラついたりといった洗車好きが嫌だなと感じる仕上がりにはなりません。

触った感じサラッとしか感触です。

これならメッキホイールでもキレイに仕上げられるかもしれません。(メッキに一般的なタイヤワックスを塗ると油っぽくギラつく場合があります)

使った道具はタイヤワックス購入時に付属しているものだけです。

運転席側のうしろタイヤ

タイヤワックス施工してから4週間経過

前回施工から4週間たった時の様子です。

ここ1ヶ月は結構雨も降ったし、ホイールハウス内の汚れ方からして山間部に遠出した感じがします。

夜間は車庫に保管されているクルマですが、日中は青空駐車です。

でも最近はこの月極め駐車場(青空駐車)の方にも駐車しているのかもしれません。

部分的にワックスが落ちることもなく、均一にツヤ感が引けて行っているのは施工のたびにしっかり汚れを落としているからだと思います。

ツヤ感が引けるのは単にワックスの耐久性というだけでなく、外部からの汚れの付着やタイヤからの油分のにじみなどが複合的に絡んでいるように思います。

タイヤワックスも何も付けないスポンジで擦っただけでも結構キレイに出来てしまうものです。

タイヤワックス施工直後

施工してから1時間くらい経った時に写真撮影。

タイヤとホイール合わせて、タイヤワックス使用量が多分1.5ml程度で抑えられたと思います。

減らそうと思えば1ml切る程度には出来そうですが、あまり少なくするとやりにくくなるだけです。

市販されているタイヤワックスは数えきれないくらいにある中で、僕はタイヤに使用するだけでなくホイールにも使用するというやり方をしています。

水を一切使わずにしかもゴシゴシ擦らずに多少の汚れは落ちるし、ムラになりにくく、油っぽくギラつかない。

付属しているファイバークロスの重みで撫でているだけです。(荒拭きと仕上げ拭きの2工程でそれぞれファイバークロスを使い分けています)

このタイヤワックスにしてから、ホイールを擦る回数が圧倒的に減りました。

超楽楽この上ない感じです。